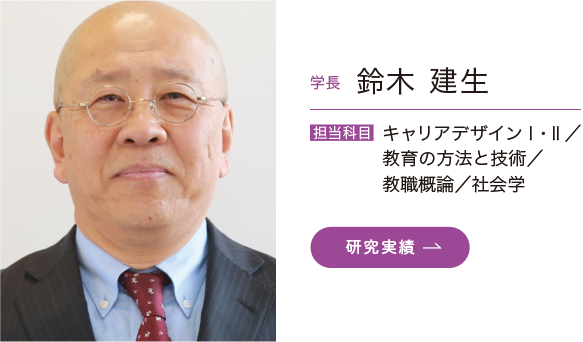

子どもの命を守り育てるという尊い仕事を志している皆さんに心より敬意を表します。私たちはユマニテク短期大学での二年間を人格と専門的技術の両方の基盤を築く時期ととらえ、皆さんが「何のために学ぶか」という目的と「何を身につけるか」という具体的目標を明確にした学生生活を送ることができるように最大限の応援をします。

三重県立高校教諭として35年勤務。2014年4月から産業能率大学経営学部教授。2017年4月から本学副学長。2019年4月より現職。朝明高等学校、飯野高等学校定時制では、主に進路指導を担当し、多くの困難を抱える若者のキャリア教育を研究実践。進路指導では、コーチングスキルを活用し、キャリア形成支援を行う。また、キャリア教育の根幹をなす授業改善に取り組む。アクティブラーニング入門研修。アクティブラーニング型授業を支える対話のスキルとしてのコーチング研修などの啓もうに努める。

社会的養護を必要とする子どもの特性や背景を理解し、社会的養護の具体的内容と方法、保育者の役割、地域や関連機関との連携や家族支援について事例をとおして学びます。

大学院社会福祉学研究科博士前期課程修了。2019年4月よりユマニテク短期大学幼児保育学科准教授、現在は、教授として幼児保育学科学科長に就任。専門は社会的養護。研究テーマは「児童養護施設在籍者の高等教育の進路の保障」として文部科学省科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)挑戦的萌芽研究(JP16K13452)を2016年4月から 2019年3月まで採択。児童養護施設在籍者の進路の希望と実際の進路を比較し、進路希望と現実との乖離に関する研究を、大学進学をした児童養護施設退所者へヒアリング調査を実施し事例研究を行っています。

身近な材料や画材を工夫して使い、造形表現の基礎を楽しく学びます。将来、子どもたちへの指導や支援に生かせる方法で、実技をとおして体得していきます。

岐阜大学教育学部美術工芸学科卒業。教育学士・小学校・中学校美術・高等学校美術工芸一種免許取得。38年間小中高の美術教育に携わる。主に岐阜県教育センター及び学校指導課(5年間)にて小中高の美術担当主事、小学校校長(8年間)定年退職後、岐阜県美術館教育普及担当(3年間) 中部学院大学短期大学部教授(3年間)受賞歴・全国教育美術賞グランプリ―(絵画指導における重点の考察)絵画制作は岐阜県美術館にてグループひかし展に31年間連続出品 イラスト、物語挿絵多数、中等教育資料表紙絵2回掲載最近の主な活動、三重県及び岐阜県の美術関係の講座の講師(幼・保・小・中・高・一般)

乳児の発達や成長について理解を深め、人格形成を培う乳児期に携わる保育者の役割や援助のあり方、生活やあそびの内容について学びます。

長年、公立保育所に勤務しており、15~6年ほど前から保育者養成の短期大学で仕事をしています。子どもたちや保護者、保育者仲間との出会いの中で、様々な経験を積んできたことを、次世代の人に伝える思いで日々学生と向かい合っています。また、現場の幼稚園・保育所の先生の研修会や、三重県下(亀山、松阪、伊勢、度会郡・大台町)NPOファミリー・サポート・センター養成会員の研修会、亀山市家庭教育出前講座、三重県社会福祉協議会の研修会などの講師等も行い、地域貢献しています。今、特に「保育者の質の向上に関すること」をテーマに研究に勤しんでいます。

ピアノやリトミック、打楽実技、幼児歌曲の弾き歌いなど、保育者に必要とされる音楽を中心に学びます。 ピアノの初心者でも卒業時には、童謡が弾けるようになります。

音楽大学打楽専修卒業。在学中より10年間、毎年インドネシアの民族楽器研究の為、バリ島へ短期滞在するなど、専門である打楽器以外のガムラン・ジェゴクなどの楽器奏法も研究。また、インドネシアとの親善演奏会や韓国で開催された打楽器フェスティバルに参加するなど、現在も演奏活動を積極的に行っています。幼児の音楽やリズム遊び、保育表現技術の授業では、リトミック指導者の資格を生かし、取り入れて音を楽しむ授業をしています。

生活に欠かせない「衣」に関する基礎知識と基礎技術を身につけ、学生生活や職場で活かせるようになりましょう。いやし効果の高い「布のおもちゃ」に関することはご相談ください。